Quellen:

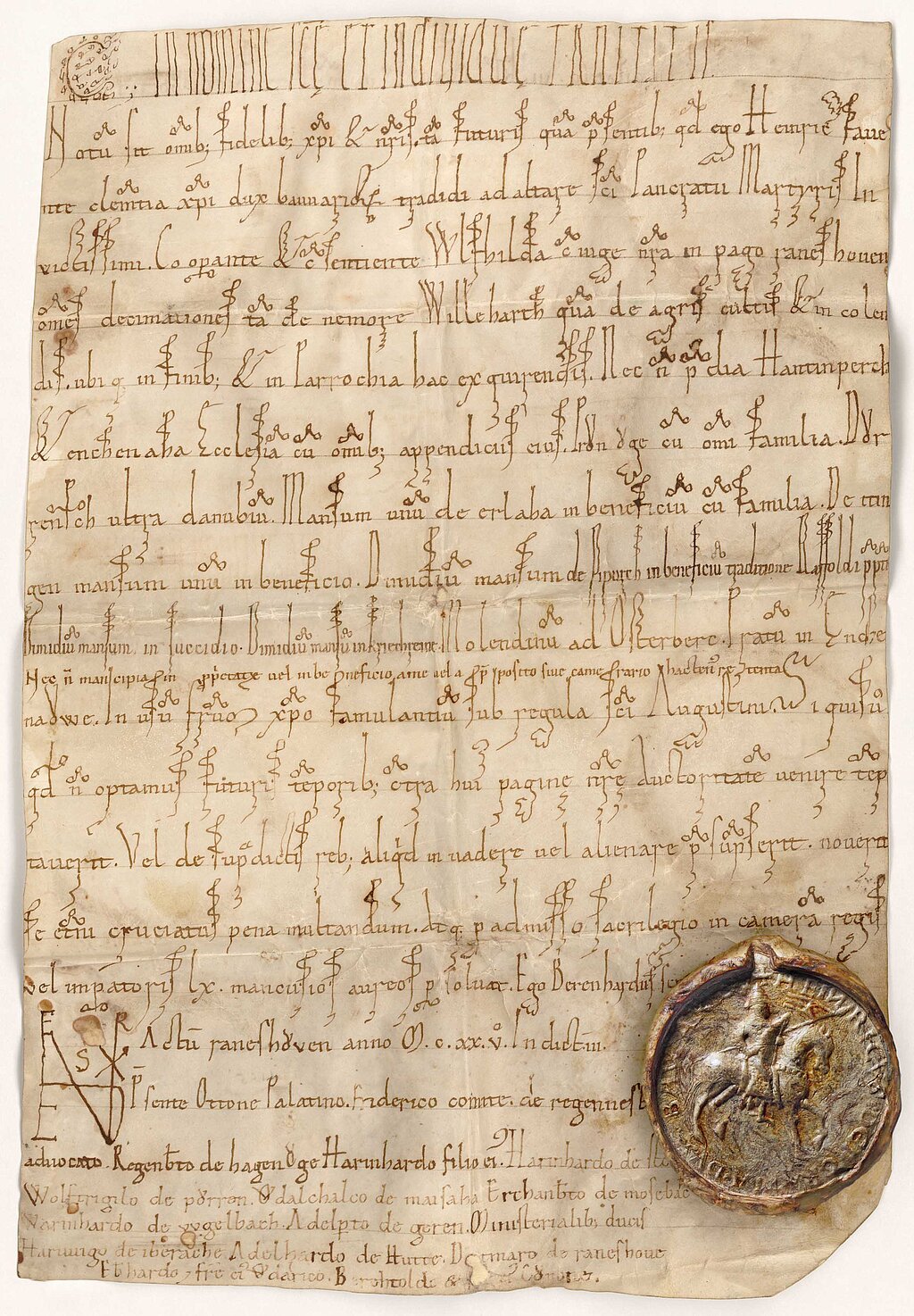

Bayerisches Hauptstaatsarchiv, Kloster Ranshofen Urkunde 2 (sogenannte Gründungsurkunde des Stiftes Ranshofen, 1125).

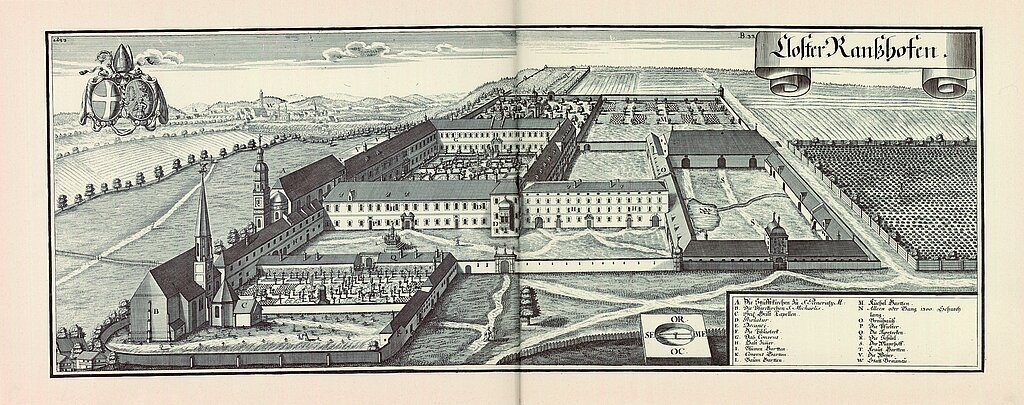

Bayerisches Hauptstaatsarchiv, Bibliothek 2°E 1a/2 Michael Wening, Historico-Topographica Descriptio ..., Bd. 32, Tafel 33 (Stich des Klosters Ranshofen, 1721).

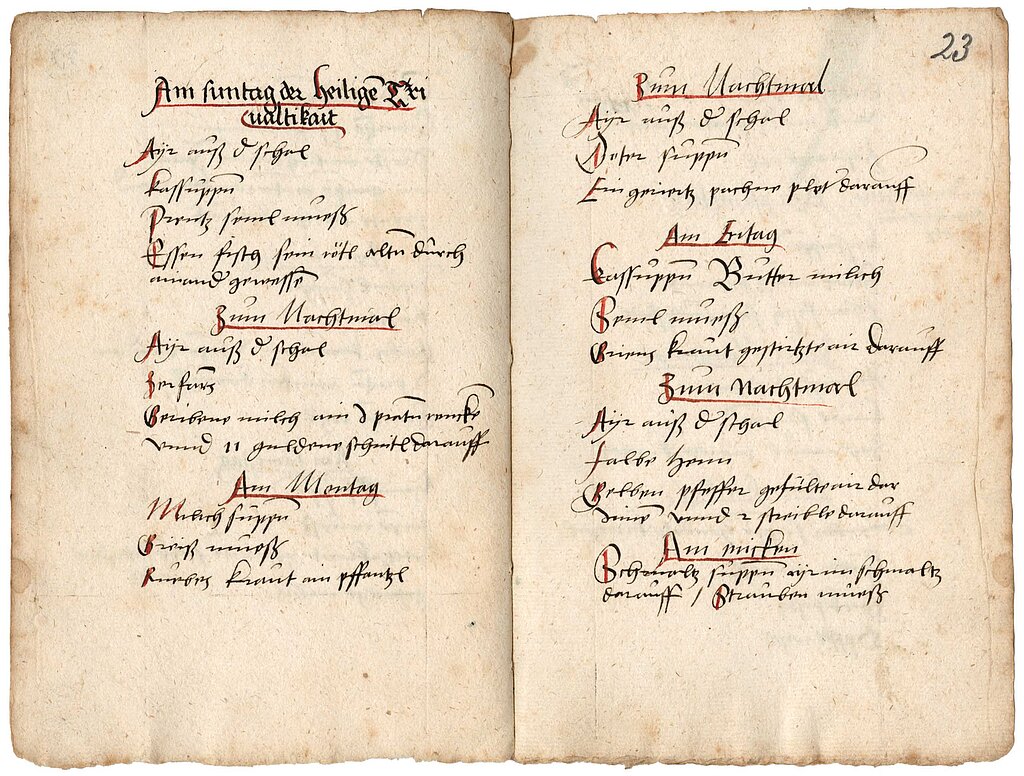

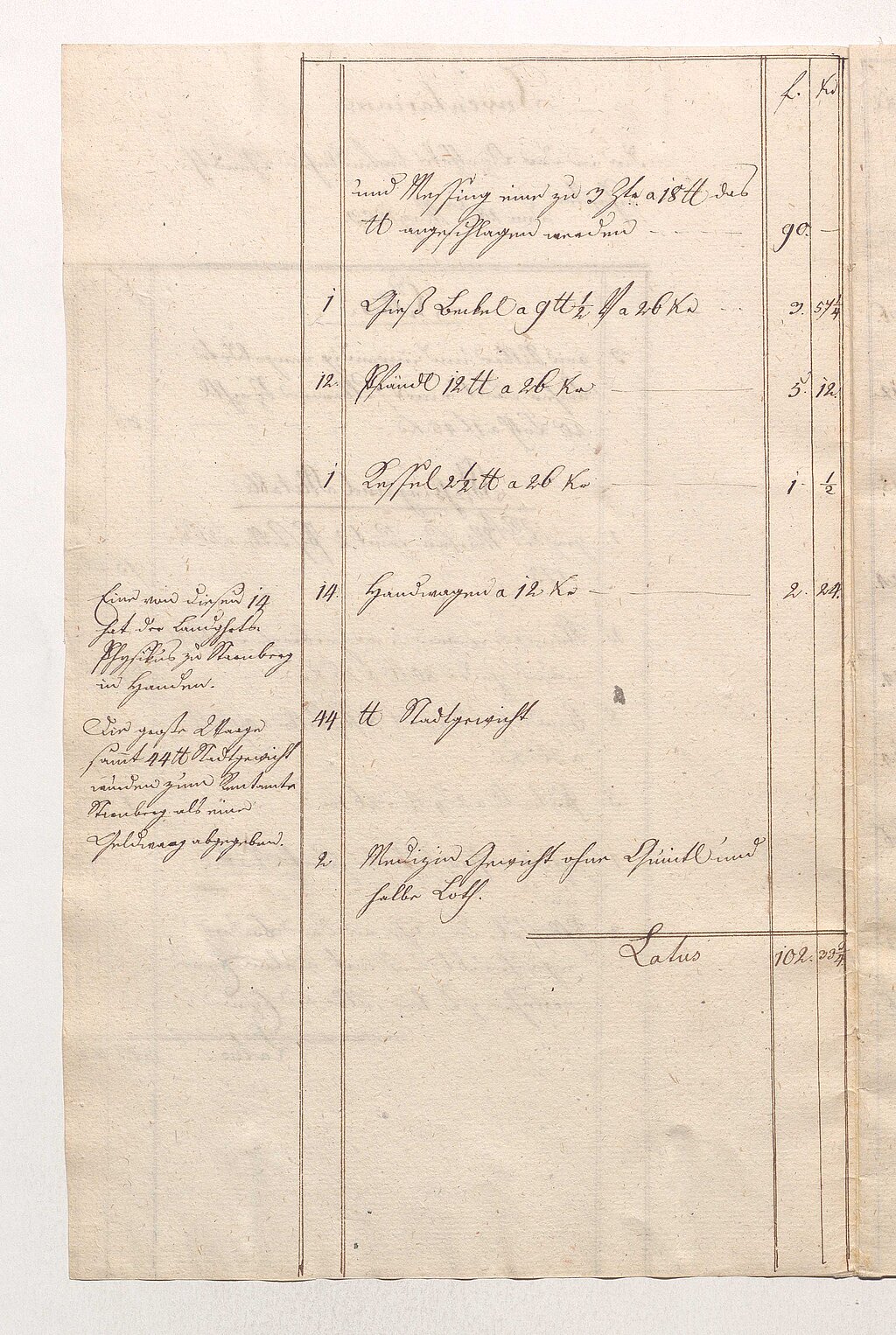

Bayerisches Hauptstaatsarchiv, KL Seeon 65, fol 23 (Kuchlbuch der Benediktinerabtei Seeon, 1531).

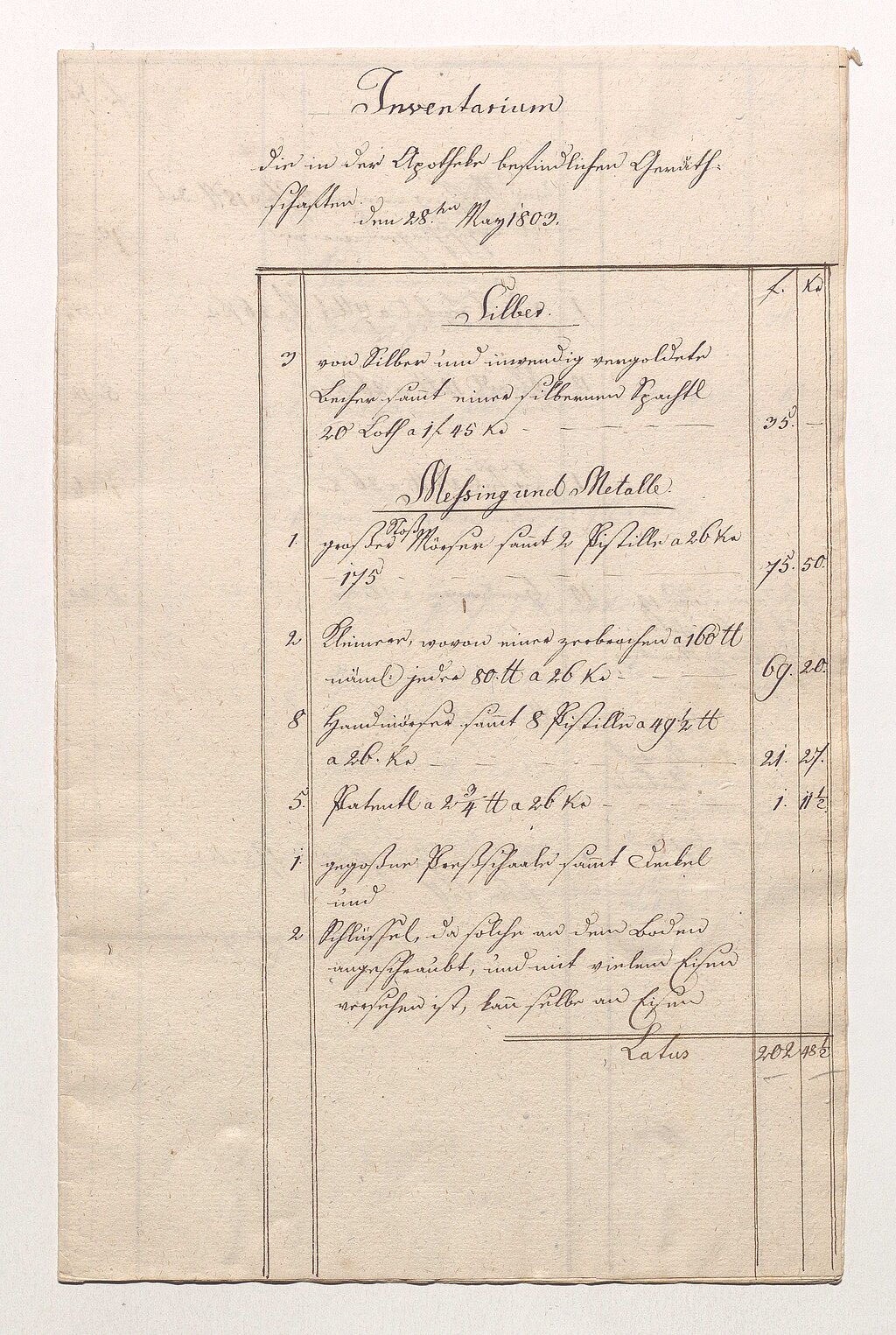

Bayerisches Hauptstaatsarchiv, Landesdirektion in ständischen Klostersachen 3386 (Inventar der Klosterapotheke Frauenchiemsee, 1803).

Bayerisches Hauptstaatsarchiv, Manuskriptensammlung 686 (Geschichte der Aufhebung des Stiftes Ranshofen, 1811).

Anknüpfungspunkte:

Wo finden wir in unserer Region noch Reste des Mittelalters? Welche Rolle spielte die Kirche im Alltag und in der Kultur des Mittelalters? Was haben Mönche und Nonnen gegessen? Was verkaufte eine Klosterapotheke? Konnte man früher einfach zum Arzt gehen? Was passiert mit dem Archiv eines aufgehobenen Klosters? Wie entstand das heutige Bayern? Welche Auswirkungen hat die geschichtliche Entwicklung Bayerns auf meine Heimatregion?

Die ersten Nachrichten über das Kloster Ranshofen stammen aus der Zeit Kaiser Karls des Großen. Damals regierte in Bayern Herzog Tassilo III., der in der Siedlung Ranteshofen eine Pfalz besaß. Darunter kann man sich eine kleine Hofhaltung in Form eines Gutshofes vorstellen. Das Kloster Ranshofen selbst entstand aus der Pfalzkapelle und ist um 1125 als Augustiner-Chorherren-Stift nachweisbar. Im Laufe des Mittelalters erhielt das Kloster immer mehr Grundbesitz und immer umfangreichere Rechte. Konkret hieß dies: mehr Grunduntertanen und höhere Einnahmen. Das Land, das dem Kloster gehörte, bebauten Bauern, die als Grunduntertanen dazu verpflichtet waren. In Urkunden, die bis heute erhalten sind, ließ sich das Kloster seine Rechte und seinen Besitz vom Kaiser bestätigen. Im 12. Jahrhundert stellte Kaiser Konrad II. eine Bestätigung aus, die für das Kloster so bedeutend war, dass sie in einem maßgefertigten Metallbehältnis feuersicher aufbewahrt wurde.

Durch Rodungen vermehrte das Kloster Ranshofen, wie andere Grundherren auch, seine Flächen und schuf so zusammen mit anderen bayerischen Klöstern im Mittelalter die Grundlagen der Kulturlandschaft, die heute noch das Gesicht Bayerns prägt.

Nachdem Ranshofen die Wirren des 30-jährigen Krieges überstanden hatte, erlebte das Kloster im 17. und 18. Jahrhundert eine Blütezeit. Eine großartige barocke Klosteranlage mit prunkvoller Kirche und repräsentativen Bauten wurden errichtet und die Wirtschaftsgebäude und Gartenanlagen erweitert. Es gab einen Blumen-, einen Kräuter- und einen Gemüsegarten sowie einen großen Obstgarten. Die Mönche, die im Kloster lebten, ernährten sich weitgehend von den Erzeugnissen der eigenen Landwirtschaft (Meierei) und von den Naturalabgaben ihrer Untertanen.

Ein Kuchlbuch in Form eines immerwährenden Speisezettels aus dem Kloster Seeon gibt Auskunft über die Ernährungsgewohnheiten im Kloster. Gegessen wurde saisonal und regional: Getreidebreie und Suppen, Eier und Käse sowie Obst nach der Jahreszeit standen häufig auf dem Tisch. An Fasttagen gab es nur eine warme Mahlzeit und gelegentlich Fisch. Nur an Festtagen gab es Fleisch in Form von Geflügel. Braten, Schnitzel, Kartoffeln oder Tomaten waren im 16. Jahrhundert in Bayern noch unbekannt.

Ein Kloster wie Ranshofen lebte nicht nur von seinen Grunduntertanen. Im Gegenzug sorgte es auch für sie. Es fungierte oft als eine Art Sparkasse und fast immer gab es eine Apotheke, in der ein heilkundiger Mönch oder eine heilkundige Nonne aus den Gärten des Klosters Medizinen zubereitete, die auch an die Bevölkerung im Umland ausgegeben wurden. Eine Versorgung der Bevölkerung mit Ärzten, wie man sie heute kennt, gab es damals nicht. Die Inventare der Klosterapotheken listen die Gerätschaften auf und enthalten Tinkturen, Extrakte und Wässer. Einige kennt man heute noch als Hausmittel wie Lindenblüten- und Kamillentee, andere nur noch als Zierpflanzen im Garten wie Benediktenwurzel oder Angelika. Belladonna oder Tollkirsche ist weitgehend aus der Hausapotheke verschwunden, weil die Vergiftungsgefahr zu hoch ist.

Mit der Aufhebung der Klöster (Säkularisation) um 1800 nahm auch diese Beziehung zur Bevölkerung ein Ende. Viele Klosterapotheken wurden verkauft und mit etwas Glück von privat weitergeführt.

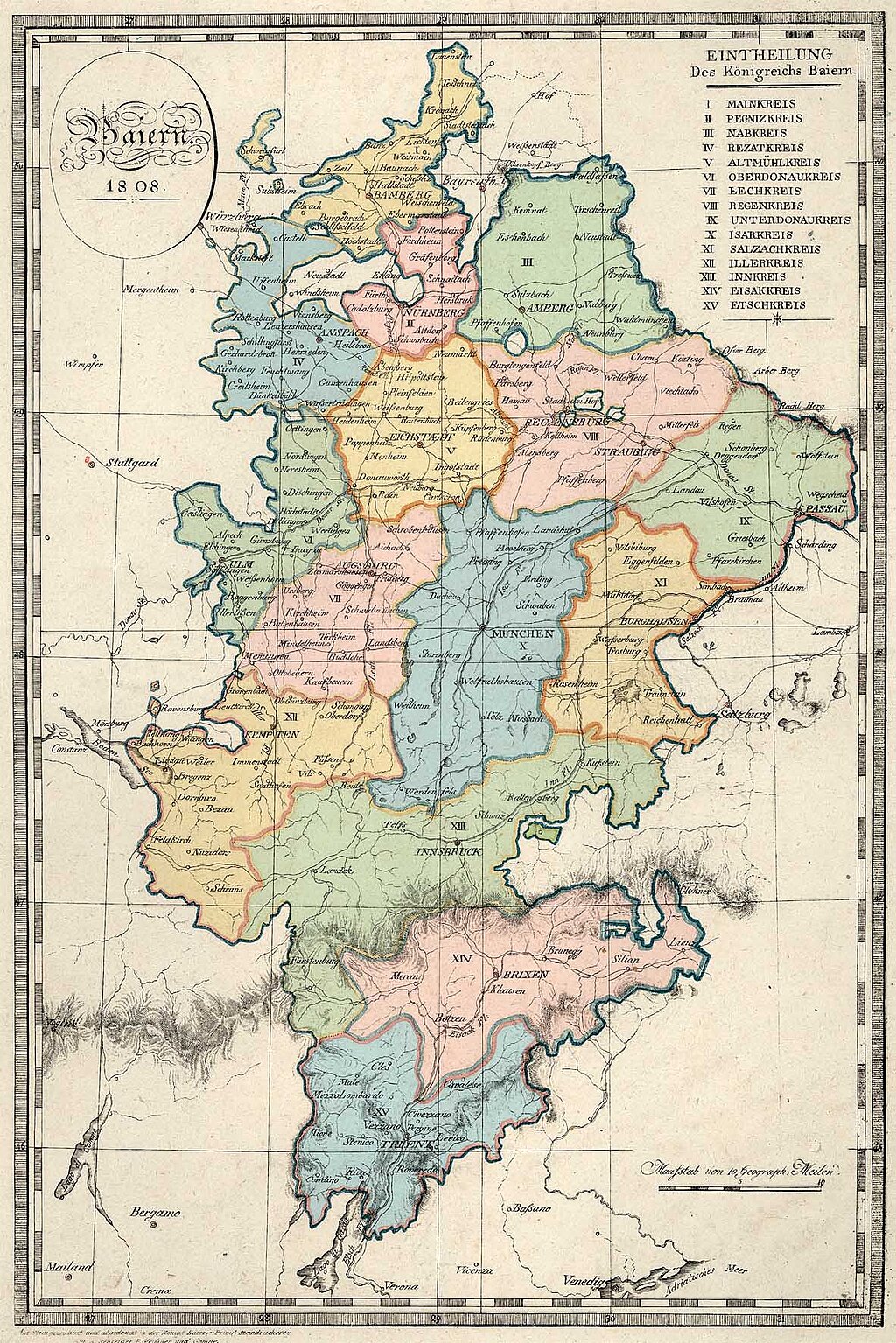

Das Kloster Ranshofen war gleich zweimal von der Säkularisation betroffen. Bis zum Frieden von Teschen 1779 war das Innviertel, in dem Ranshofen – heute ein Stadtteil von Braunau – liegt, bayerisch. Mit der Abtretung des Innviertels kam es an Österreich. Das Kloster Ranshofen wurde nur wegen seiner immer noch in Bayern liegenden Besitzungen vom österreichischen Kaiser Josef II. nicht aufgehoben, aber stark beschnitten. Die Umgestaltung Braunaus zu einer Festung 1799 und die Napoleonischen Kriege gingen zu Lasten des Klosters: einige Gebäude wurden abgebrochen, Kontributionszahlungen, Einquartierungen, Seuchen und Plünderungen rüttelten personell und finanziell am Fundament des Klosters. Die Zahl der Chorherren ging stark zurück und um die Finanzen stand es immer schlechter. Zwischen 1810 und 1816 gehörte das Innviertel noch einmal zu Bayern. Obwohl im restlichen Bayern die Klosteraufhebungen bereits abgeschlossen waren, kam im Oktober 1811 eine Aufhebungskommission nach Ranshofen. Damit endete die Zeit des Klosterlebens. Die im Stiftsarchiv von Ranshofen verwahrten Urkunden, Bücher und andere Dokumente wurden über die ganze Welt verstreut. Urkunden, die wichtige Rechtsansprüche und Besitzungen dokumentierten, nahm man mit nach München – sie werden heute im Bayerischen Hauptstaatsarchiv aufbewahrt. Weitere Unterlagen befinden sich im Oberösterreichischen Landesarchiv in Linz. Bände der Bibliothek gelangten u.a. in die Bayerische Staatsbibliothek in München, die Bodlein Library in Oxford und die russische Staatsbibliothek in St. Petersburg.

Unmittelbar nach seinem Regierungsantritt 1825 begann König Ludwig I. in Bayern noch bestehende Klöster zu fördern und die Errichtung neuer Klöster zu unterstützen. In diesem Sinne wurde den Barmherzigen Schwestern vom Hl. Vinzenz von Paul die Krankenpflege im Allgemeinen Krankenhaus in München übertragen. Besonders am Herzen lagen Ludwig die in Erziehung und Lehre tätigen Orden wie die Englischen Fräulein und die Armen Schulschwestern sowie die Benediktiner.

Lehrplanbezug:

Methodenkompetenz, Urteilskompetenz, Orientierungskompetenz

Staatsgebiet und kulturelles Erbe (Gymnasium, Klasse 8), Gesellschaft zwischen Ungleichheit und Gleichheit (Gymnasium, Klasse 11), Aspekte europäischer Geschichte – Denkmuster und Ordnungsformen